[caption id="attachment_48000" align="alignleft" width="344"]

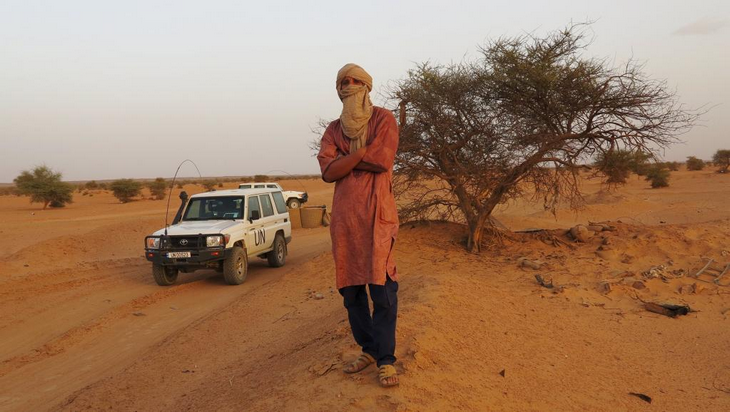

Soumeylou Boubèye Maïga[/caption]

« L’intervention française au Mali a montré que la sécurité est aujourd’hui indivisible du sud de l’Europe au golfe de Guinée. Il faut que les opinions publiques aient pleinement conscience que l’insécurité dans notre région touche une partie de l’Europe. Sinon, nous ne parviendrons pas à mettre en place les structures et les instruments de sécurité adéquats« .

Soumeylou Boubèye Maïga a livré vendredi soir une riche analyse stratégique de la situation au Mali, lors d’une conférence à l’Académie diplomatique internationale, vendredi 26 avril. Cet ancien ministre de la défense, qui était ministre des affaires étrangères et de la coopération dans le gouvernement renversé par le putsch du 22 mars 2012 à Bamako, a aussi une bonne connaissance de la classe politique malienne. Membre fondateur de l’Adema/Pasj (Alliance pour la démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité et la justice), une formation jouant un rôle clé dans le pays depuis 1990, il avait pris la liberté de se présenter à l’élection présidentielle de 2007, où il était arrivé en sixième position. Il observe avec l’inquiétude les pressions de la communauté internationale pour qu’une nouvelle élection présidentielle soit organisée d’ici deux mois.

Sa conférence à Paris est intervenue au lendemain de l’adoption par le conseil de sécurité de l’ONU d’une résolution créant une force de stabilisation de 12 600 Casques bleus et policiers pour aider l’État malien à retrouver son autorité sur l’ensemble du territoire. Pendant ce temps, le ministre de la défense français Jean-Yves Le Drian était en tournée au Mali, au Niger et au Tchad, trois mois après le déclenchement de l’opération Serval visant à démanteler les groupes islamistes armés qui avaient pris le contrôle du nord du pays. «

La France restera le temps qu’il faudra« , a-t-il insisté, mettant en garde contre «

un vide sécuritaire »

« Les jeunes n’ont pas de perspective »

«

La crise malienne a mis en lumière quatre enjeux importants« , a souligné Soumeylou Boubèye Maïga, lors de son intervention à l’Académie diplomatique internationale. «

Il y a la question de la jeunesse. Soixante à soixante-cinq pour cent de la population a moins de 25 ans et elle n’a pas de perspective. C’est un réservoir de recrutement pour les courants extrémistes. La question du chômage et de l’emploi est cruciale et elle doit être posée à l’échelle régionale« .

« L’extrémisme religieux est devenu la principale force de déstabilisation »

«

Autre enjeu : la religion« , poursuit cet ancien journaliste. «

Nos États ne peuvent rester indifférents à la question de l’islam alors que l’extrémisme religieux est devenu la principale force de déstabilisation des institutions étatiques et le principal facteur de remise en cause des valeurs démocratiques universelles. La religion est instrumentalisée, projetée dans le champ politique ».

« Pour la sécurité, il faut une autre organisation que la Cedeao »

«

La sécurité collective doit également faire l’objet d’une réflexion approfondie« , insiste Soumeylou Boubèye Maïga. «

Il est nécessaire de réfléchir à une nouvelle architecture. Il faut une organisation distincte de celle de la Cedeao qui a une finalité économique et dont les moyens et les capacités ont été dépassées par la crise« .

« Des territoires emboîtés, un espace commun »

«

En outre, la question de la sécurité transcende les clivages régionaux établis« , explique l’ancien ministre de la défense du premier ministre Mandé Sidibé (2000-2002). «

Le Tchad et l’Afrique du nord sont plus concernés que le Cap Vert. Il y a une continuité territoriale qui exige une nouvelle forme de coopération régionale avec un soutien extra-régional. Nous devons raisonner en ayant conscience que cet espace nous est commun. Tous les territoires étant emboîtés les uns dans les autres, il faut s’assurer d’une bonne coopération et coordination en matière de renseignement et de logistique, avec des outils performants« .

« L’Algérie leader naturel, mais… »

«

L’Algérie dans ce domaine serait le leader naturel de la sous-région » ajoute Soumeylou Boubèye Maïga. «

Il ne faut pas oublier qu’elle a lutté presque seule contre les islamistes » dans les années 1990. «

Mais le leadership passe aussi par des capacités de projection et de déploiement. Tant qu’elle n’atteint pas ce stade, il y aura des insuffisances« .

«

Tout cela renvoie à l’enjeu de la gestion des communautés transnationales.

Celles-ci peuvent être facteurs de stabilité ou de fragilités. Il faut les intégrer dans des dynamiques collectives qui réduisent l’impact des dynamiques identitaires« .

« Beaucoup de Touaregs disent que le MNLA ne les représente pas »

Ce natif de Gao s’est longuement arrêté sur la question de Kidal, ville du nord contrôlée par le Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA), qui refuse de rendre ses armes et avec lequel les forces françaises présentes non loin coopèrent de facto. «

Les trois régions du nord (Kidal, Gao, Tombouctou) représentent 70 % du territoire malien et 9% de la population« , rappelle-t-il. «

Les Touaregs y sont minoritaires, vivant avec des Peuls, des Songhais, des Arabes. En outre, beaucoup de Touaregs disent que le MNLA ne les représente pas. Mais, certes, cela fait 50 ans qu’il y a des revendications identitaires touarègues, plus ou moins fondées« .

« Aucune raison qu’il reste des groupes armés au nord »

«

Il n’y a aucune raison qu’il reste des groupes armés au nord du pays« , insiste Soumeylou Boubèye Maïga. «

Une des missions de Serval et de la force internationale, c’est de désarmer les groupes non étatiques. D’autant que le fait que le MNLA garde ses armes profite à d’autres factions comme le Mouvement islamique de l’Azawad et Ansar Dine« .

« Négocier de manière pacifique »

«

Il faut négocier de manière pacifique », recommande-t-il toutefois. «

Dans un premier temps, il faut privilégier une approche technique : se demander quelles sont les modalités du désarmement? Quelles garanties doivent accompagner ce désarmement? Il est fondamental que l’État malien soit représenté mais pas nécessairement par une force militaire, dès lors qu’il y a des forces internationales. Il faut privilégier les services sociaux de base : éducation, sécurité alimentaire, santé« …

« À terme, il faudra sans doute une administration spéciale »

«

En même temps que l’État se redéploie, il doit se relégitimer dans cette région« , conseille l’ancien ministre. «

L’effort de reconstruction doit préfigurer une nouvelle relation entre l’État et le citoyen. Il faut rechercher des actions qui s’appuient sur la population pour reconstruire le lien social, économique, institutionnel. À terme, il faudra sans doute une administration spéciale mais dans le cadre d’un État unitaire. En attendant, la Commission Vérité et réconciliation qui a été créée au niveau national devra aider à établir les conditions du dialogue dans la région, pour favoriser un nouveau pacte républicain« .

« Ces espaces n’appartiennent à aucune communauté en particulier »

«

Ce qui est important, à moyen terme, c’est d’aborder la question du développement sous l’angle du territoire, pas du communautarisme« , ajoute-t-il. «

Ces espaces n’appartiennent à aucune communauté en particulier. Il faudra sans doute aussi adapter localement les critères de déblocage de fonds publics à une densité démographique qui est différente de celle du reste du pays« .

« Par là que transite un tiers de la cocaïne consommée en Europe »

«

Il faut que l’État soit présent dans la politique d’investissement, sinon, c’est l’économie privée, et bien souvent, l’économie criminelle, qui se substitue à lui. La menace terroriste n’aurait jamais pu s’incruster ainsi s’il n’y avait eu des réseaux mafieux installés déjà depuis de longues années sur un axe Mauritanie-Gao/Kidal-Sud de l’Algérie. C’est par là que transite un tiers de la cocaïne consommée en Europe, en provenance d’Amérique latine« .

« Trois défis pour organiser un scrutin »

Soumeylou Boubèye Maïga est par ailleurs dubitatif sur l’organisation rapide d’élections, prévues en juillet.

« Des élections sont nécessaires, indispensables« , reconnaît-il. «

Si nous n’avons pas un exécutif doté d’un mandat fort et s’inscrivant dans la durée, la sortie de crise sera difficile à mettre en œuvre. Mais à deux mois du scrutin, il reste trois défis : un défi technique, sur la mise en place des fichiers et des listes électorales; un défi sécuritaire car il y a des efforts à faire pour sécuriser tout le territoire et permettre aux populations résidentes mais aussi aux personnes déplacées ou réfugiées de voter; un défi politique car nous n’avons pas encore un climat de cohésion nationale« .

« Le calendrier électoral parait imposé de l’extérieur »

«

Le calendrier aujourd’hui, apparait comme une exigence de la communauté internationale. Les gens ont l’impression que ça leur est imposé« , signale cet homme politique.

« Or il faut que les élections soient un élément de la sortie de crise, pas un facteur d’aggravation de la crise ».

« Le 22 mars 2012, une révolution de sans culottes«

«

La réalité malienne c’est que le 22 mars 2012, tout l’État s’est effondré en une demi-journée« , rappelle Soumeylou Boubèye Maïga.

« La junte qui s’est alors mise en place était le prolongement dans les casernes d’une revendication de changement qui traverse l’ensemble du corps social. C’était une révolution de sans culottes, dans l’armée et ailleurs ».

« On n’est pas à l’abri de nouveaux clash internes »

«

Or toutes les causes internes qui ont conduit au 22 mars sont restées en l’état« , insiste-t-il. «

Si dans l’offre politique soumise aux électeurs, il n’y a pas de réponses aux aspirations de ces militaires, cela deviendra un problème. Il y aura une tendance des militaires à interférer dans le processus électoral. L’implication internationale ne nous met pas à l’abri de nouveaux clash internes« .

« Ne peut-on pas se donner trois mois supplémentaires? »

«

Au-delà de l’armée, il faut donner des perspectives à différentes entités de la société, notamment à la jeunesse« , souligne Soumeylou Boubèye Maïga. «

Les différentes composantes de la société vont-elles trouver des réponses dans l’offre politique actuelle? Si ce n’est pas le cas, il y aura un faible engouement. Peut-on avoir de bonnes élections d’ici 60 jours? Ne peut-on pas se donner trois mois supplémentaires? Il faut faire attention à ce que le bénéfice politique de Serval ne s’évanouisse pas petit à petit« .

posté par Jean-Christophe Ploquin le 27 avril 2013

La Croix.com  Soumeylou Boubèye Maïga[/caption]

« L’intervention française au Mali a montré que la sécurité est aujourd’hui indivisible du sud de l’Europe au golfe de Guinée. Il faut que les opinions publiques aient pleinement conscience que l’insécurité dans notre région touche une partie de l’Europe. Sinon, nous ne parviendrons pas à mettre en place les structures et les instruments de sécurité adéquats« .

Soumeylou Boubèye Maïga a livré vendredi soir une riche analyse stratégique de la situation au Mali, lors d’une conférence à l’Académie diplomatique internationale, vendredi 26 avril. Cet ancien ministre de la défense, qui était ministre des affaires étrangères et de la coopération dans le gouvernement renversé par le putsch du 22 mars 2012 à Bamako, a aussi une bonne connaissance de la classe politique malienne. Membre fondateur de l’Adema/Pasj (Alliance pour la démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité et la justice), une formation jouant un rôle clé dans le pays depuis 1990, il avait pris la liberté de se présenter à l’élection présidentielle de 2007, où il était arrivé en sixième position. Il observe avec l’inquiétude les pressions de la communauté internationale pour qu’une nouvelle élection présidentielle soit organisée d’ici deux mois.

Sa conférence à Paris est intervenue au lendemain de l’adoption par le conseil de sécurité de l’ONU d’une résolution créant une force de stabilisation de 12 600 Casques bleus et policiers pour aider l’État malien à retrouver son autorité sur l’ensemble du territoire. Pendant ce temps, le ministre de la défense français Jean-Yves Le Drian était en tournée au Mali, au Niger et au Tchad, trois mois après le déclenchement de l’opération Serval visant à démanteler les groupes islamistes armés qui avaient pris le contrôle du nord du pays. « La France restera le temps qu’il faudra« , a-t-il insisté, mettant en garde contre « un vide sécuritaire »

« Les jeunes n’ont pas de perspective »

« La crise malienne a mis en lumière quatre enjeux importants« , a souligné Soumeylou Boubèye Maïga, lors de son intervention à l’Académie diplomatique internationale. « Il y a la question de la jeunesse. Soixante à soixante-cinq pour cent de la population a moins de 25 ans et elle n’a pas de perspective. C’est un réservoir de recrutement pour les courants extrémistes. La question du chômage et de l’emploi est cruciale et elle doit être posée à l’échelle régionale« .

« L’extrémisme religieux est devenu la principale force de déstabilisation »

« Autre enjeu : la religion« , poursuit cet ancien journaliste. « Nos États ne peuvent rester indifférents à la question de l’islam alors que l’extrémisme religieux est devenu la principale force de déstabilisation des institutions étatiques et le principal facteur de remise en cause des valeurs démocratiques universelles. La religion est instrumentalisée, projetée dans le champ politique ».

« Pour la sécurité, il faut une autre organisation que la Cedeao »

« La sécurité collective doit également faire l’objet d’une réflexion approfondie« , insiste Soumeylou Boubèye Maïga. « Il est nécessaire de réfléchir à une nouvelle architecture. Il faut une organisation distincte de celle de la Cedeao qui a une finalité économique et dont les moyens et les capacités ont été dépassées par la crise« .

« Des territoires emboîtés, un espace commun »

« En outre, la question de la sécurité transcende les clivages régionaux établis« , explique l’ancien ministre de la défense du premier ministre Mandé Sidibé (2000-2002). « Le Tchad et l’Afrique du nord sont plus concernés que le Cap Vert. Il y a une continuité territoriale qui exige une nouvelle forme de coopération régionale avec un soutien extra-régional. Nous devons raisonner en ayant conscience que cet espace nous est commun. Tous les territoires étant emboîtés les uns dans les autres, il faut s’assurer d’une bonne coopération et coordination en matière de renseignement et de logistique, avec des outils performants« .

« L’Algérie leader naturel, mais… »

« L’Algérie dans ce domaine serait le leader naturel de la sous-région » ajoute Soumeylou Boubèye Maïga. « Il ne faut pas oublier qu’elle a lutté presque seule contre les islamistes » dans les années 1990. « Mais le leadership passe aussi par des capacités de projection et de déploiement. Tant qu’elle n’atteint pas ce stade, il y aura des insuffisances« .

« Tout cela renvoie à l’enjeu de la gestion des communautés transnationales. Celles-ci peuvent être facteurs de stabilité ou de fragilités. Il faut les intégrer dans des dynamiques collectives qui réduisent l’impact des dynamiques identitaires« .

« Beaucoup de Touaregs disent que le MNLA ne les représente pas »

Ce natif de Gao s’est longuement arrêté sur la question de Kidal, ville du nord contrôlée par le Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA), qui refuse de rendre ses armes et avec lequel les forces françaises présentes non loin coopèrent de facto. « Les trois régions du nord (Kidal, Gao, Tombouctou) représentent 70 % du territoire malien et 9% de la population« , rappelle-t-il. « Les Touaregs y sont minoritaires, vivant avec des Peuls, des Songhais, des Arabes. En outre, beaucoup de Touaregs disent que le MNLA ne les représente pas. Mais, certes, cela fait 50 ans qu’il y a des revendications identitaires touarègues, plus ou moins fondées« .

« Aucune raison qu’il reste des groupes armés au nord »

« Il n’y a aucune raison qu’il reste des groupes armés au nord du pays« , insiste Soumeylou Boubèye Maïga. « Une des missions de Serval et de la force internationale, c’est de désarmer les groupes non étatiques. D’autant que le fait que le MNLA garde ses armes profite à d’autres factions comme le Mouvement islamique de l’Azawad et Ansar Dine« .

« Négocier de manière pacifique »

« Il faut négocier de manière pacifique », recommande-t-il toutefois. « Dans un premier temps, il faut privilégier une approche technique : se demander quelles sont les modalités du désarmement? Quelles garanties doivent accompagner ce désarmement? Il est fondamental que l’État malien soit représenté mais pas nécessairement par une force militaire, dès lors qu’il y a des forces internationales. Il faut privilégier les services sociaux de base : éducation, sécurité alimentaire, santé« …

« À terme, il faudra sans doute une administration spéciale »

« En même temps que l’État se redéploie, il doit se relégitimer dans cette région« , conseille l’ancien ministre. « L’effort de reconstruction doit préfigurer une nouvelle relation entre l’État et le citoyen. Il faut rechercher des actions qui s’appuient sur la population pour reconstruire le lien social, économique, institutionnel. À terme, il faudra sans doute une administration spéciale mais dans le cadre d’un État unitaire. En attendant, la Commission Vérité et réconciliation qui a été créée au niveau national devra aider à établir les conditions du dialogue dans la région, pour favoriser un nouveau pacte républicain« .

« Ces espaces n’appartiennent à aucune communauté en particulier »

« Ce qui est important, à moyen terme, c’est d’aborder la question du développement sous l’angle du territoire, pas du communautarisme« , ajoute-t-il. « Ces espaces n’appartiennent à aucune communauté en particulier. Il faudra sans doute aussi adapter localement les critères de déblocage de fonds publics à une densité démographique qui est différente de celle du reste du pays« .

« Par là que transite un tiers de la cocaïne consommée en Europe »

« Il faut que l’État soit présent dans la politique d’investissement, sinon, c’est l’économie privée, et bien souvent, l’économie criminelle, qui se substitue à lui. La menace terroriste n’aurait jamais pu s’incruster ainsi s’il n’y avait eu des réseaux mafieux installés déjà depuis de longues années sur un axe Mauritanie-Gao/Kidal-Sud de l’Algérie. C’est par là que transite un tiers de la cocaïne consommée en Europe, en provenance d’Amérique latine« .

« Trois défis pour organiser un scrutin »

Soumeylou Boubèye Maïga est par ailleurs dubitatif sur l’organisation rapide d’élections, prévues en juillet. « Des élections sont nécessaires, indispensables« , reconnaît-il. « Si nous n’avons pas un exécutif doté d’un mandat fort et s’inscrivant dans la durée, la sortie de crise sera difficile à mettre en œuvre. Mais à deux mois du scrutin, il reste trois défis : un défi technique, sur la mise en place des fichiers et des listes électorales; un défi sécuritaire car il y a des efforts à faire pour sécuriser tout le territoire et permettre aux populations résidentes mais aussi aux personnes déplacées ou réfugiées de voter; un défi politique car nous n’avons pas encore un climat de cohésion nationale« .

« Le calendrier électoral parait imposé de l’extérieur »

« Le calendrier aujourd’hui, apparait comme une exigence de la communauté internationale. Les gens ont l’impression que ça leur est imposé« , signale cet homme politique. « Or il faut que les élections soient un élément de la sortie de crise, pas un facteur d’aggravation de la crise ».

« Le 22 mars 2012, une révolution de sans culottes«

« La réalité malienne c’est que le 22 mars 2012, tout l’État s’est effondré en une demi-journée« , rappelle Soumeylou Boubèye Maïga. « La junte qui s’est alors mise en place était le prolongement dans les casernes d’une revendication de changement qui traverse l’ensemble du corps social. C’était une révolution de sans culottes, dans l’armée et ailleurs ».

« On n’est pas à l’abri de nouveaux clash internes »

« Or toutes les causes internes qui ont conduit au 22 mars sont restées en l’état« , insiste-t-il. « Si dans l’offre politique soumise aux électeurs, il n’y a pas de réponses aux aspirations de ces militaires, cela deviendra un problème. Il y aura une tendance des militaires à interférer dans le processus électoral. L’implication internationale ne nous met pas à l’abri de nouveaux clash internes« .

« Ne peut-on pas se donner trois mois supplémentaires? »

« Au-delà de l’armée, il faut donner des perspectives à différentes entités de la société, notamment à la jeunesse« , souligne Soumeylou Boubèye Maïga. « Les différentes composantes de la société vont-elles trouver des réponses dans l’offre politique actuelle? Si ce n’est pas le cas, il y aura un faible engouement. Peut-on avoir de bonnes élections d’ici 60 jours? Ne peut-on pas se donner trois mois supplémentaires? Il faut faire attention à ce que le bénéfice politique de Serval ne s’évanouisse pas petit à petit« .

posté par Jean-Christophe Ploquin le 27 avril 2013

La Croix.com

Soumeylou Boubèye Maïga[/caption]

« L’intervention française au Mali a montré que la sécurité est aujourd’hui indivisible du sud de l’Europe au golfe de Guinée. Il faut que les opinions publiques aient pleinement conscience que l’insécurité dans notre région touche une partie de l’Europe. Sinon, nous ne parviendrons pas à mettre en place les structures et les instruments de sécurité adéquats« .

Soumeylou Boubèye Maïga a livré vendredi soir une riche analyse stratégique de la situation au Mali, lors d’une conférence à l’Académie diplomatique internationale, vendredi 26 avril. Cet ancien ministre de la défense, qui était ministre des affaires étrangères et de la coopération dans le gouvernement renversé par le putsch du 22 mars 2012 à Bamako, a aussi une bonne connaissance de la classe politique malienne. Membre fondateur de l’Adema/Pasj (Alliance pour la démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité et la justice), une formation jouant un rôle clé dans le pays depuis 1990, il avait pris la liberté de se présenter à l’élection présidentielle de 2007, où il était arrivé en sixième position. Il observe avec l’inquiétude les pressions de la communauté internationale pour qu’une nouvelle élection présidentielle soit organisée d’ici deux mois.

Sa conférence à Paris est intervenue au lendemain de l’adoption par le conseil de sécurité de l’ONU d’une résolution créant une force de stabilisation de 12 600 Casques bleus et policiers pour aider l’État malien à retrouver son autorité sur l’ensemble du territoire. Pendant ce temps, le ministre de la défense français Jean-Yves Le Drian était en tournée au Mali, au Niger et au Tchad, trois mois après le déclenchement de l’opération Serval visant à démanteler les groupes islamistes armés qui avaient pris le contrôle du nord du pays. « La France restera le temps qu’il faudra« , a-t-il insisté, mettant en garde contre « un vide sécuritaire »

« Les jeunes n’ont pas de perspective »

« La crise malienne a mis en lumière quatre enjeux importants« , a souligné Soumeylou Boubèye Maïga, lors de son intervention à l’Académie diplomatique internationale. « Il y a la question de la jeunesse. Soixante à soixante-cinq pour cent de la population a moins de 25 ans et elle n’a pas de perspective. C’est un réservoir de recrutement pour les courants extrémistes. La question du chômage et de l’emploi est cruciale et elle doit être posée à l’échelle régionale« .

« L’extrémisme religieux est devenu la principale force de déstabilisation »

« Autre enjeu : la religion« , poursuit cet ancien journaliste. « Nos États ne peuvent rester indifférents à la question de l’islam alors que l’extrémisme religieux est devenu la principale force de déstabilisation des institutions étatiques et le principal facteur de remise en cause des valeurs démocratiques universelles. La religion est instrumentalisée, projetée dans le champ politique ».

« Pour la sécurité, il faut une autre organisation que la Cedeao »

« La sécurité collective doit également faire l’objet d’une réflexion approfondie« , insiste Soumeylou Boubèye Maïga. « Il est nécessaire de réfléchir à une nouvelle architecture. Il faut une organisation distincte de celle de la Cedeao qui a une finalité économique et dont les moyens et les capacités ont été dépassées par la crise« .

« Des territoires emboîtés, un espace commun »

« En outre, la question de la sécurité transcende les clivages régionaux établis« , explique l’ancien ministre de la défense du premier ministre Mandé Sidibé (2000-2002). « Le Tchad et l’Afrique du nord sont plus concernés que le Cap Vert. Il y a une continuité territoriale qui exige une nouvelle forme de coopération régionale avec un soutien extra-régional. Nous devons raisonner en ayant conscience que cet espace nous est commun. Tous les territoires étant emboîtés les uns dans les autres, il faut s’assurer d’une bonne coopération et coordination en matière de renseignement et de logistique, avec des outils performants« .

« L’Algérie leader naturel, mais… »

« L’Algérie dans ce domaine serait le leader naturel de la sous-région » ajoute Soumeylou Boubèye Maïga. « Il ne faut pas oublier qu’elle a lutté presque seule contre les islamistes » dans les années 1990. « Mais le leadership passe aussi par des capacités de projection et de déploiement. Tant qu’elle n’atteint pas ce stade, il y aura des insuffisances« .

« Tout cela renvoie à l’enjeu de la gestion des communautés transnationales. Celles-ci peuvent être facteurs de stabilité ou de fragilités. Il faut les intégrer dans des dynamiques collectives qui réduisent l’impact des dynamiques identitaires« .

« Beaucoup de Touaregs disent que le MNLA ne les représente pas »

Ce natif de Gao s’est longuement arrêté sur la question de Kidal, ville du nord contrôlée par le Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA), qui refuse de rendre ses armes et avec lequel les forces françaises présentes non loin coopèrent de facto. « Les trois régions du nord (Kidal, Gao, Tombouctou) représentent 70 % du territoire malien et 9% de la population« , rappelle-t-il. « Les Touaregs y sont minoritaires, vivant avec des Peuls, des Songhais, des Arabes. En outre, beaucoup de Touaregs disent que le MNLA ne les représente pas. Mais, certes, cela fait 50 ans qu’il y a des revendications identitaires touarègues, plus ou moins fondées« .

« Aucune raison qu’il reste des groupes armés au nord »

« Il n’y a aucune raison qu’il reste des groupes armés au nord du pays« , insiste Soumeylou Boubèye Maïga. « Une des missions de Serval et de la force internationale, c’est de désarmer les groupes non étatiques. D’autant que le fait que le MNLA garde ses armes profite à d’autres factions comme le Mouvement islamique de l’Azawad et Ansar Dine« .

« Négocier de manière pacifique »

« Il faut négocier de manière pacifique », recommande-t-il toutefois. « Dans un premier temps, il faut privilégier une approche technique : se demander quelles sont les modalités du désarmement? Quelles garanties doivent accompagner ce désarmement? Il est fondamental que l’État malien soit représenté mais pas nécessairement par une force militaire, dès lors qu’il y a des forces internationales. Il faut privilégier les services sociaux de base : éducation, sécurité alimentaire, santé« …

« À terme, il faudra sans doute une administration spéciale »

« En même temps que l’État se redéploie, il doit se relégitimer dans cette région« , conseille l’ancien ministre. « L’effort de reconstruction doit préfigurer une nouvelle relation entre l’État et le citoyen. Il faut rechercher des actions qui s’appuient sur la population pour reconstruire le lien social, économique, institutionnel. À terme, il faudra sans doute une administration spéciale mais dans le cadre d’un État unitaire. En attendant, la Commission Vérité et réconciliation qui a été créée au niveau national devra aider à établir les conditions du dialogue dans la région, pour favoriser un nouveau pacte républicain« .

« Ces espaces n’appartiennent à aucune communauté en particulier »

« Ce qui est important, à moyen terme, c’est d’aborder la question du développement sous l’angle du territoire, pas du communautarisme« , ajoute-t-il. « Ces espaces n’appartiennent à aucune communauté en particulier. Il faudra sans doute aussi adapter localement les critères de déblocage de fonds publics à une densité démographique qui est différente de celle du reste du pays« .

« Par là que transite un tiers de la cocaïne consommée en Europe »

« Il faut que l’État soit présent dans la politique d’investissement, sinon, c’est l’économie privée, et bien souvent, l’économie criminelle, qui se substitue à lui. La menace terroriste n’aurait jamais pu s’incruster ainsi s’il n’y avait eu des réseaux mafieux installés déjà depuis de longues années sur un axe Mauritanie-Gao/Kidal-Sud de l’Algérie. C’est par là que transite un tiers de la cocaïne consommée en Europe, en provenance d’Amérique latine« .

« Trois défis pour organiser un scrutin »

Soumeylou Boubèye Maïga est par ailleurs dubitatif sur l’organisation rapide d’élections, prévues en juillet. « Des élections sont nécessaires, indispensables« , reconnaît-il. « Si nous n’avons pas un exécutif doté d’un mandat fort et s’inscrivant dans la durée, la sortie de crise sera difficile à mettre en œuvre. Mais à deux mois du scrutin, il reste trois défis : un défi technique, sur la mise en place des fichiers et des listes électorales; un défi sécuritaire car il y a des efforts à faire pour sécuriser tout le territoire et permettre aux populations résidentes mais aussi aux personnes déplacées ou réfugiées de voter; un défi politique car nous n’avons pas encore un climat de cohésion nationale« .

« Le calendrier électoral parait imposé de l’extérieur »

« Le calendrier aujourd’hui, apparait comme une exigence de la communauté internationale. Les gens ont l’impression que ça leur est imposé« , signale cet homme politique. « Or il faut que les élections soient un élément de la sortie de crise, pas un facteur d’aggravation de la crise ».

« Le 22 mars 2012, une révolution de sans culottes«

« La réalité malienne c’est que le 22 mars 2012, tout l’État s’est effondré en une demi-journée« , rappelle Soumeylou Boubèye Maïga. « La junte qui s’est alors mise en place était le prolongement dans les casernes d’une revendication de changement qui traverse l’ensemble du corps social. C’était une révolution de sans culottes, dans l’armée et ailleurs ».

« On n’est pas à l’abri de nouveaux clash internes »

« Or toutes les causes internes qui ont conduit au 22 mars sont restées en l’état« , insiste-t-il. « Si dans l’offre politique soumise aux électeurs, il n’y a pas de réponses aux aspirations de ces militaires, cela deviendra un problème. Il y aura une tendance des militaires à interférer dans le processus électoral. L’implication internationale ne nous met pas à l’abri de nouveaux clash internes« .

« Ne peut-on pas se donner trois mois supplémentaires? »

« Au-delà de l’armée, il faut donner des perspectives à différentes entités de la société, notamment à la jeunesse« , souligne Soumeylou Boubèye Maïga. « Les différentes composantes de la société vont-elles trouver des réponses dans l’offre politique actuelle? Si ce n’est pas le cas, il y aura un faible engouement. Peut-on avoir de bonnes élections d’ici 60 jours? Ne peut-on pas se donner trois mois supplémentaires? Il faut faire attention à ce que le bénéfice politique de Serval ne s’évanouisse pas petit à petit« .

posté par Jean-Christophe Ploquin le 27 avril 2013

La Croix.com