Nord du Mali : ce qui bloque une intervention extérieure

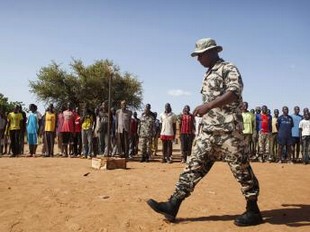

Ce sont pour le moment des milices d'auto-défense du FLN qui se sont unies pour tenter de libérer le nord du Mali

Ce sont pour le moment des milices d'auto-défense du FLN qui se sont unies pour tenter de libérer le nord du MaliREUTERS[/caption] Ce vendredi 12 octobre, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté une résolution qui constitue une étape importante (à défaut d'être décisive) pour l'avenir du nord du Mali. Le règlement de la crise semble difficilement possible sans une intervention extérieure. Mais cette éventualité se heurte à l’intransigeance de l’Algérie, mais aussi à la prudence des Américains. L’Algérie a affiché de la résistance à l’envoi d’une force étrangère pour la libération du nord du Mali. Les Algériens ne veulent pas être mis hors du jeu pour la résolution du conflit dans cette région. Tous les accords de paix avec des rebellions touarègues au Mali ont été signées avec la médiation de l’Algérie, y compris le dernier qui date de 2006. Donc, pour les Algériens, il n’est pas question de faire autrement cette fois-ci. Et Alger ne voit pas d’un bon œil la médiation de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao), menée par les Burkinabè. Au-delà des susceptibilités, Alger craint également qu'un trop plein d’agitation à proximité immédiate de ses frontières n’ait des répercussions à l’intérieur de son territoire. Il ne faut pas oublier que, même si l’Algérie n’affiche pas sa diversité, il existe dans ce pays des identités régionales et linguistiques diverses, notamment des Berbères et des Touaregs. Et puis, Alger s'est à peu près débarrassé de ses islamistes depuis une dizaine d’années, depuis qu’ils sont dans le Sahara. Alger n’a pas envie de les voir revenir à la faveur d’une agitation militaire au sud de sa frontière. Autre élément à considérer : Alger considère que cette zone est son pré carré, et qu’il n’est pas question que les Occidentaux, et en particulier les Français, s’en mêlent. [caption id="attachment_98692" align="alignright" width="310"]

Le Premier ministre malien Cheick Modibo Diarra a eu du mal à contenir ses larmes à la tribune de l'ONU, le 26 septembre 2012.

Le Premier ministre malien Cheick Modibo Diarra a eu du mal à contenir ses larmes à la tribune de l'ONU, le 26 septembre 2012.REUTERS/[/caption] Alger demeure incontournable La plupart des experts estiment néanmoins que la libération du nord du Mali n’est pas possible sans la participation de l’Algérie, ne serait ce qu'à cause de la frontière entre les deux pays, longue de 1 400 km, et qui peut être fermée ou poreuse. La position algérienne a évolué ces derniers temps à ce sujet, notamment à cause de l’enlèvement à Gao de sept de ses diplomates en avril dernier, et encore plus depuis que le Mujao a annoncé avoir exécuté un diplomate algérien en septembre. Cela a probablement poussé Alger à ne plus être tenté par un statu quo du style : « ces agissements n’ont pas lieu chez moi, donc ce n’est pas mon problème ». Alger a depuis longtemps des contacts avec Ansar Dine. Iyad ag Ghali est bien connu des services algériens, puisqu’il est le chef touareg incontournable depuis les années 1990. L’Algérie se sert de ces contacts pour faire comprendre à Bamako qu’elle est incontournable. Et ces derniers temps, il est notable que des contacts ont eu lieu à Alger entre Ansar Dine et des Maliens. Des contacts officieux mais bien réels. De plus, le ministre nigérien de la Défense est allé à Alger, ainsi que le chef du Commandement unifié de l'armée américaine pour l'Afrique (Africom). Et mardi 10 octobre, le ministre algérien des Affaires africaines est venu à Paris pour y voir notamment Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères. Cette semaine, le même ministre a effectué une tournée à Nouakchott, Bamako, Niamey. Donc, au moment où l'on parlait d’une résolution des Nations unies sur le Mali, la diplomatie algérienne s’emballait et mettait clairement sur la table son point de vue en faveur d’une solution négociée à sa façon. La révolution ayant été finalement votée au Conseil de sécurité de l'ONU, l’Algérie va-t-elle s'y conformer, et par exemple, apporter son aide sous forme d’une fermeture de ses frontières ? Les experts et les diplomates estiment que « oui », Alger se conformera à la résolution. Les Algériens peuvent également être sensibles à des pressions de la Commission africaine, avec laquelle elle a de bonnes relations. Enfin, Alger a de bonnes relations avec les Etats-Unis, du moins sur le dossier du terrorisme. La position prudente des Etats-Unis convient tout à fait à Alger. Les Américains pourraient par exemple amener Alger, en cas de nécessité, à laisser des avions survoler son territoire… Les Américains dans l’attente d’un calendrier Les Etats-Unis conditionnent pour leur part l’intervention militaire des Nations unies à la tenue d’élections. D’après sa doctrine de politique étrangère, Washington ne peut pas collaborer avec un gouvernement qui n’est pas démocratiquement élu, a fortiori avec un gouvernement issu d’un coup d’Etat, que cette collaboration consiste en une aide militaire ou une aide financière. L’aide américaine au Mali a d’ailleurs été suspendue au lendemain du coup d’Etat. Et les accords de coopération militaire aussi. Officiellement, Washington ne peut donc pas affirmer autre chose. [caption id="attachment_96337" align="aligncenter" width="610"]

Algeria's President Abdelaziz Bouteflika (R) shakes hands with Gen. Carter Ham, head of the US military's Africa Command (AFRICOM), after their meeting at the Presidential Palace in Algiers, Sept. 30, 2012. (photo by REUTERS)[/caption]

Reste que 350 000 Maliens sont réfugiés à l’étranger, et ne pourraient donc pas voter en cas d’élections. Dans ces conditions, un scrutin serait évidemment contesté. C’est ce que les Maliens et les Européens ont fait comprendre aux Américains. Les Américains avancent aussi comme argument que toute décision - et notamment tout accord de sortie de crise signé par un gouvernement non légitime - pourra à tout moment être contesté. Bamako est donc obligé d’entendre le message des Américains, et de ne pas négliger la stabilisation des institutions, la mise en place d’un calendrier de retour à l’ordre constitutionnel, et surtout le retour des militaires maliens dans leur caserne.

En ce qui concerne une intervention de l’ONU, au cas où le Mali serait dans l’incapacité d’organiser ces élections, les Etats-Unis n’utiliseraient certainement pas leur droit de veto. D’autant que le point de vue américain a évolué ces derniers mois sur la situation au Mali. Il y a quelques mois encore, Washington n’avait pas envie de se mouiller dans ce dossier. Les Américains avaient l’impression que le danger était assez relatif et surtout circonscrit. Mais il y a eu la pression des Européens, et surtout l’affaire de l’assassinat de l’ambassadeur américain à Benghazi. Les Américains ont alors pris la mesure du danger extrémiste dans la région.

Pour une solution diplomatique

Il demeure néanmoins très hautement improbable, et pour ainsi dire exclu, que les Américains envoient des hommes dans une opération de maintien de la paix au Mali. D’autant que, depuis la Somalie, les Américains ne participent à des opérations de maintien de la paix que sous commandement américain, et jamais sous commandement onusien. Il y a cependant d’autres formes possibles de participation : formation, aide logistique ou matériel, et surtout renseignement. La presse américaine fait d’ailleurs état d’un débat sur l’éventuelle utilisation de drones pour surveiller la zone, voire pour des attaques ciblées.

Lors de sa récente visite en Algérie, le général Carter Ham, haut commandant de l'Africom, a pour sa part déclaré vouloir privilégier une solution diplomatique. Il a dit très exactement : « la situation au Nord-Mali ne peut être réglée que de manière diplomatique ou politique. Il y a une composante militaire qui fera partie d’un tout et jouera un rôle bien précis dans la résolution du conflit ». Autrement dit, le volet diplomatique n’exclut pas le volet militaire et réciproquement.

RFI / 13/10/2012

Algeria's President Abdelaziz Bouteflika (R) shakes hands with Gen. Carter Ham, head of the US military's Africa Command (AFRICOM), after their meeting at the Presidential Palace in Algiers, Sept. 30, 2012. (photo by REUTERS)[/caption]

Reste que 350 000 Maliens sont réfugiés à l’étranger, et ne pourraient donc pas voter en cas d’élections. Dans ces conditions, un scrutin serait évidemment contesté. C’est ce que les Maliens et les Européens ont fait comprendre aux Américains. Les Américains avancent aussi comme argument que toute décision - et notamment tout accord de sortie de crise signé par un gouvernement non légitime - pourra à tout moment être contesté. Bamako est donc obligé d’entendre le message des Américains, et de ne pas négliger la stabilisation des institutions, la mise en place d’un calendrier de retour à l’ordre constitutionnel, et surtout le retour des militaires maliens dans leur caserne.

En ce qui concerne une intervention de l’ONU, au cas où le Mali serait dans l’incapacité d’organiser ces élections, les Etats-Unis n’utiliseraient certainement pas leur droit de veto. D’autant que le point de vue américain a évolué ces derniers mois sur la situation au Mali. Il y a quelques mois encore, Washington n’avait pas envie de se mouiller dans ce dossier. Les Américains avaient l’impression que le danger était assez relatif et surtout circonscrit. Mais il y a eu la pression des Européens, et surtout l’affaire de l’assassinat de l’ambassadeur américain à Benghazi. Les Américains ont alors pris la mesure du danger extrémiste dans la région.

Pour une solution diplomatique

Il demeure néanmoins très hautement improbable, et pour ainsi dire exclu, que les Américains envoient des hommes dans une opération de maintien de la paix au Mali. D’autant que, depuis la Somalie, les Américains ne participent à des opérations de maintien de la paix que sous commandement américain, et jamais sous commandement onusien. Il y a cependant d’autres formes possibles de participation : formation, aide logistique ou matériel, et surtout renseignement. La presse américaine fait d’ailleurs état d’un débat sur l’éventuelle utilisation de drones pour surveiller la zone, voire pour des attaques ciblées.

Lors de sa récente visite en Algérie, le général Carter Ham, haut commandant de l'Africom, a pour sa part déclaré vouloir privilégier une solution diplomatique. Il a dit très exactement : « la situation au Nord-Mali ne peut être réglée que de manière diplomatique ou politique. Il y a une composante militaire qui fera partie d’un tout et jouera un rôle bien précis dans la résolution du conflit ». Autrement dit, le volet diplomatique n’exclut pas le volet militaire et réciproquement.

RFI / 13/10/2012 Quelle est votre réaction ?