Où sont passés les jihadistes qui ont combattu au Mali?

Après l'intervention de l'armée française au Mali, un tiers des jihadistes seraient parvenus à fuir les combats. Bénéficiant d'amitiés allant d'un extrême à l'autre de l'Afrique du Nord, les hommes d'Aqmi profitent des foyers d'insécurité de tous les pays riverains. En Tunisie, en Libye, au Maroc ou encore au Burkina Faso, les vétérans du Mali nourrissent les aspirations au jihad comme ceux de l'Afghanistan le firent vingt ans plus tôt.

Après l'intervention de l'armée française au Mali, un tiers des jihadistes seraient parvenus à fuir les combats. Bénéficiant d'amitiés allant d'un extrême à l'autre de l'Afrique du Nord, les hommes d'Aqmi profitent des foyers d'insécurité de tous les pays riverains. En Tunisie, en Libye, au Maroc ou encore au Burkina Faso, les vétérans du Mali nourrissent les aspirations au jihad comme ceux de l'Afghanistan le firent vingt ans plus tôt.

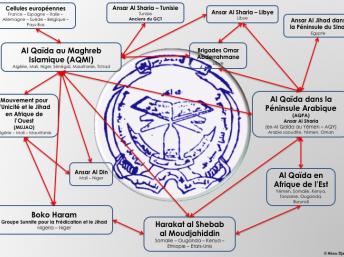

Schéma représentant les relations entre les mouvements jihadistes de la région.

Schéma représentant les relations entre les mouvements jihadistes de la région.Abou Djaffar[/caption] Les combattants d'Aqmi en fuite ont pu profiter de foyers d'insécurité dans la région pour s'abriter. En Algérie et en Libye, d'où beaucoup d'entre eux sont originaires, mais aussi dans la plupart des pays riverains : Niger, Maroc, Burkina Faso, Mauritanie, Tchad. En Tunisie, les combats entre les forces de sécurité et les jihadistes ont largement repris au cours de ces derniers mois. Dans la région du mont Chaambi, les combattants locaux ont été renforcés par des éléments d'Aqmi : une trentaine de fuyards en provenance du Mali, une autre trentaine envoyée en renforts depuis l'Algérie et une troisième section de survivants des purges qui ont frappé Ansar al-Charia Tunisie. Ensemble, ils ont infligé des pertes conséquentes, tuant ces derniers mois plusieurs dizaines de policiers et de soldats. Une source militaire au ministère de la Défense français, familière du Sahel, confirme que les zones de crises prioritaires de la région se situent en Algérie, en Tunisie et en Libye. Une partie des hommes d'Aqmi serait retournés en Libye, profitant des soutiens que leur accordent les tribus touarègues du sud-ouest. « Très rapidement, les noyaux durs d'Aqmi ont quitté le Mali pour retourner en Libye, explique Samuel Laurent, fin connaisseur de la région. Ils ont formé des combattants locaux et les ont laissé sur place. » Pour traverser le Sahel, les jihadistes auraient emprunté les mêmes couloirs que ceux qui leur ont permis d'assurer les livraisons d'armes. Sur place, les relations avec le mouvement national très influent dans les régions à l'est du pays, Ansar al-Charia Libye, ne sont pourtant pas des plus amicales : les combattants des deux groupes se sont retrouvés face-à-face lors du règne de Mouammar Kadhafi. « Aqmi a très mauvaise réputation, confirme Samuel Laurent, mais les Touaregs les protègent. Dans tous les cas, les deux vous assureront que leurs relations sont bonnes. » Les combattants qui ont fui les combats au Mali peuvent se reposer sur un réseau d'amitiés à travers toute la région. Les forces nationales et internationales observent des mouvements qui traversent les frontières, sans jamais savoir s'il s'agit de civils, de nomades, de réfugiés ou de jihadistes. Aqmi bénéficie des soutiens des groupes les plus proches, comme Ansar Dine ou Ansar al-Charia Tunisie, mais aussi de renseignement et de conseils en provenance de mouvements plus éloignés comme les shebabs somaliens ou les Nigérians de Boko Haram. « Tous ces groupes ne sont pas liés d'un point de vue organique, explique Yves Trotignon. Mais ils se parlent : ils font parfois de grandes chevauchées, sur des centaines de kilomètres pour discuter. » L'intégration du jihad sahélien à un jihad mondial L'annonce, à la fin du mois d'août, de la fusion du Mujao et des Tributaires par le sang de Mokhtar Belmokhtar pour former le groupe Al-Mourabitoune, interroge les spécialistes. L'objectif annoncé est clair : regrouper les moyens dans la région d'Aqmi, d'Ansar Dine, des groupes tunisiens et des cellules qui peuvent se trouver dans les autres pays voisins. Le tout avec la bénédiction d'al-Qaïda centrale et une promesse : c'est un émir imposant, en provenance du Pakistan ou du Golfe persique, qui doit prendre la tête de ces hommes. « Le temps qu'un ministre d'al-Qaïda arrive du Yémen ou d'encore plus loin, c'est très long,explique Yves Trotignon. Le temps de slalomer entre les drones, c'est parfois rocambolesque ! » Les jihadistes de la région ont pris l'habitude de se méfier de la surveillance, notamment occidentale. Très prudents avec les téléphones, ils n'hésitent pas à prendre leur temps. L'annonce d'al-Mourabitoune semble pourtant ne pas être farfelue : Moktar Belmokhtar aurait des contacts au Pakistan. Les spécialistes de la question s'inquiètent de l'évolution des pratiques du jihad dans ces différents pays. L'attaque de Nairobi, le 21 septembre dernier, semble largement inspirée des attaques menées à Bombay en 2008 par des islamistes pakistanais. En face, les efforts déployés restent très insuffisants. « Les seuls qui ont des moyens de lutter, sur le plan opérationnel, sont les Algériens et les Tchadiens », estime Emmanuel Dupuy, directeur de l'Institut pour la prospective et la sécurité en Europe (IPSE). « Les autres ne peuvent rien faire sans une coopération internationale. Aujourd'hui, on s'inquiète de voir émerger de nouveaux foyers jihadistes en République centrafricaine, au Burkina Faso ou en Côte d'Ivoire. Le vrai combat à mener, c'est d'aider ces pays à être suffisamment stabilisés pour neutraliser les opportunités des jihadistes. » Par Romain Mielcarek rfi.fr

Quelle est votre réaction ?