Peuls et Dogon dans la tourmente au Mali : histoire d’une longue relation ambivalente

Dans les années 1970-1980, changements de dynamiques

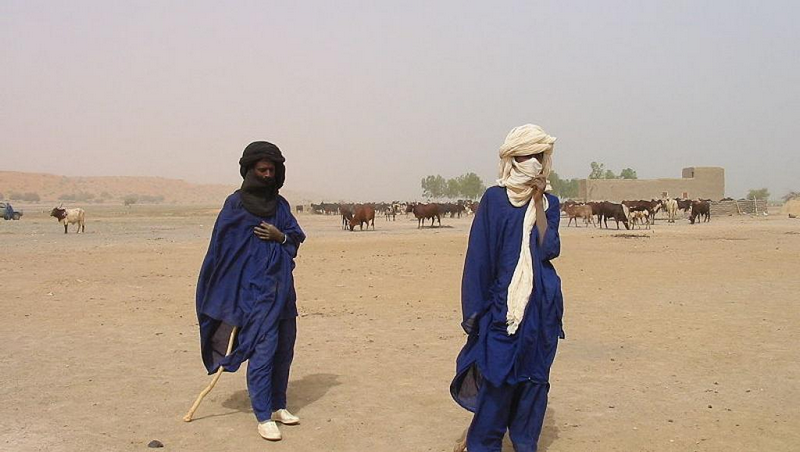

Les grandes sécheresses des années 1970 et 1980 impactent toutes les populations locales. Les agriculteurs et les agro-pasteurs s’en sortent difficilement, mais mieux que les pasteurs. Avec la décimation des troupeaux, les Peuls (pasteurs) chutent encore plus socialement. Ils sont obligés de compter bien davantage sur les autres communautés. Spécialistes reconnus de l’élevage, ils s’occupent des bêtes de leurs voisins, tels les Dogon, dans des relations de nature clientéliste. Les plans agricoles nationaux donnent la préférence aux agriculteurs qui, désormais, occupent des espaces autrefois situés dans le sillage des troupeaux des Peuls. Les anciens entrent régulièrement en tension du fait de cette problématique d’accès aux terres. Celle-ci reste une source essentielle de griefs, bien au-delà des mémoires d’un autre siècle. Dans le même temps, l’Etat devient plus présent. L’industrie du tourisme fleurit dans ce qui est appelé « le pays dogon », suscitant un récit selon lequel les Dogon seraient les véritables autochtones de cette région, occultant sa nature hétérogène. Les autres peuples ont tout de même tous pu bénéficier de l’intérêt pour « le pays dogon », joint à un circuit intégrant l’illustre ville de Djenné, ainsi que la capitale de la région administrative, Mopti. Malgré des incidents fréquents, la violence intercommunautaire n’a jamais prévalu. L’Etat a su s’interposer. La période plutôt calme des années 1990 à 2012 a alimenté l’idée que les populations vivaient ensemble depuis des générations dans la paix. L’histoire et la mémoire sociale des antagonismes sont tues. Il n’en reste pas moins que Dogon et Peuls vivaient effectivement côte à côte.En 2012, l’apparition d’un nouvel antagonisme

Avec le coup d’Etat de mars 2012 à Bamako, la chaîne de commandement de l’armée malienne s’est effondrée. Le fonctionnement des services de l’Etat a été remis en question. Sans agents de l’Etat pour s’interposer, les affrontements se multiplient entre agriculteurs dogon et pasteurs peuls, provoquant la mort de dizaines de personnes. Une violence nouvelle, sans borne, voit alors le jour. L’Etat malien perd du terrain dans la région de Mopti face la rébellion touareg du MNLA (Mouvement national de libération de l’Azawad) et son allié Ansar Dine. Quelques zones de la région de Mopti ont alors été occupées par ces deux mouvements. Les habitants de Douentza, par exemple, ont connu de nombreuses exactions sous le joug des occupants. Une autre organisation, le Mouvement pour l’unicité et le djihad en Afrique de l’Ouest (Mujao) émerge durant cette même période. Ce mouvement djihadiste s’empare de la ville de Douentza en septembre 2012. La population se sent délivrée du joug des rebelles. Les nouveaux maîtres des lieux gèrent la ville selon leur idéologie rigoriste. Un certain ordre s’installe alors, malgré la limitation des libertés des citoyens. Durant la période allant de l’occupation d’une partie du cercle administratif de Douentza à sa reconquête lors de l’opération militaire française « Serval », en janvier 2013, de nombreux jeunes Peuls ont rejoint les rangs du Mujao. Ces derniers ont justifié leur adhésion par une soif de justice sociale, une forme de pragmatisme et d’opportunisme, mais aussi par une volonté de survie face à de nouveaux bourreaux. Cette brève période a marqué durablement les esprits sur place. Les Peuls ont commencé à être assimilés aux djihadistes.En 2015, l’irruption du Front de libération du Macina

La présence de l’Etat malien est restée précaire, malgré la reconquête de ce territoire. En 2015, la situation sécuritaire de la région n’était toujours pas stabilisée, tout comme les antagonismes récents, nés durant l’occupation de la zone par les djihadistes. Un nouveau mouvement djihadiste émerge en 2015, le Front de libération du Macina. Il est commandé pour un Peul, Amadou Koufa. Considérant les Peuls comme étant des alliés naturels des djihadistes, du fait de l’histoire fondatrice du Macina au XIXe siècle (dont il s’approprie l’héritage), Koufa invite tous les musulmans à le rejoindre et à lutter contre l’Etat malien. Cependant, il indique bien dans des prêches qu’il ne mène pas cette guerre de régénération sociale au nom d’une communauté particulière, mais dans une certaine forme d’égalitarisme inclusif. Ce discours résonne au sein des communautés peules appauvries, mécontentes de l’ordre social dans lequel elles vivent, et victimes d’exactions répétées par des membres de l’armée malienne.Le cycle de la violence s’installe

Le ressentiment des communautés voisines des Peuls augmente alors. Les civils peuls sont accusés d’être des informateurs, des alliés des djihadistes. Des groupes d’autodéfense se constituent. Des hameaux peuls sont attaqués en représailles aux actions des djihadistes. Le cycle de la violence s’installe, avec les velléités de revanche des Peuls face aux agressions dont ils sont victimes. Peuls et Dogon s’accrochent fréquemment dans des heurts sanglants. Les anciens antagonismes surgissent à nouveau et nourrissent l’hostilité ambiante. Une étude à visée préventive du United States Holocaust Memorial Museum avait, dès 2016, mis en lumière les discours négatifs croisés entre les deux communautés. Certains Peuls perçoivent les Dogon comme « barbares » et « peu civilisés ». En retour, ils sont accusés d’avoir « un tempérament dominateur » de manière atavique et d’être des fidèles du djihad. La parole violente se répand dans les discussions, sur des pages Internet. L’idée qu’il existe un pays dogon unifié, dans un continuum géographique, émerge. Les Peuls sont considérés par des radicaux comme étant des éléments allogènes à cet espace. Dans certaines zones, ils sont tous expulsés dès 2016. La persistance des actions des djihadistes renforce ces accusations, bien que l’immense majorité des civils peuls soient opposés à ces mouvements fondamentalistes armés.Naissance d’une idéologie de nettoyage ethnique

C’est dans ce contexte que naît la milice dogon Dan Na Ambassagou (« Les chasseurs se confient à Dieu ») en décembre 2016. Dès sa création, ses leaders annoncent leur volonté indéfectible de s’attaquer à tout ennemi des Dogon. Leur bellicisme est présenté comme nécessaire et héroïque, contribuant à la « guerre contre le terrorisme » qui capte tant l’attention de l’Etat malien et de ses alliés. Les attaques contre les villages peuls s’intensifient. En réaction, des groupes de Peuls organisent des expéditions punitives contre des localités dogon. De nombreux civils se voient donc doublement attaqués par ces groupes et par les djihadistes, accentuant le sentiment que Peuls et djihadistes mènent bien un combat commun. Cependant, Dan Na Ambassagou et ses alliés prennent l’avantage, avec de l’équipement militaire sophistiqué, des armes lourdes, des gilets pare-balles dont la provenance reste à ce jour inconnue. Leur coalition comprenant des combattants étrangers à la zone entame des patrouilles. Ces combattants sont décrits comme des mercenaires, mais nul ne sait ce qui les motive, et qui les dirige. Parallèlement à ces développements, des messages de haine contre les Peuls commencent à circuler sur les médias sociaux. Dans de nombreuses pages, des allusions sont faites à une idéologie de domination de la part des Dogon. La minorité de Dogon, qui se montre hostile aux Peuls, encourageant l’action des milices, appelle à leur expulsion définitive, voire à leur élimination, et à la destruction de leur culture. Une idéologie du nettoyage ethnique prend forme. A partir de 2016 jusqu’à aujourd’hui, les civils peuls fuient par milliers la violence exercée par les milices vers les grandes villes de la région. Certains se réfugient très loin de chez eux, jusqu’à Bamako, où ils vivent dans une indigence extrême. Dans le centre du Mali, les milices s’enorgueillissent d’une supposée alliance avec des agents de l’Etat. Elles sont fréquemment aperçues en train de mener des patrouilles avec des soldats. Cette vision amplifie la terreur chez des Peuls faisant face à ce qui ressemble à une lutte totale contre eux, sans possibilité de se tourner vers l’Etat – des soldats s’étant d’ailleurs livré à des exactions et des arrestations arbitraires sur des civils peuls, amalgamés encore et toujours aux terroristes. Le gouvernement de Bamako élabore certes des plans de sécurisation, mais ils restent lettre morte. Malgré cet antagonisme, des civils dogon ont su abriter des Peuls en fuite, et à de nombreuses reprises. Des communautés peules entières doivent ainsi leur salut à ces Dogon.Ogossagou, le point culminant de la violence

Face à l’augmentation de la violence, des milices peules se revendiquant comme non-islamistes apparaissent. Elles prônent, elles aussi, l’autodéfense comme raison d’être et mènent, à leur tour, des actions armées, accroissant la peur chez les civils dogon. A l’exode continu des Peuls s’ajoute donc celui de certaines communautés dogon. Malgré l’émergence de ces groupes peuls d’autodéfense, ces derniers restent largement la population la plus touchée par les exactions. Dan Na Ambassagou et ses alliés, mieux équipés et plus nombreux, prennent le dessus. A partir de 2018, de nombreuses vidéos et témoignages prouvent que ces groupes se livrent à des actes de torture sur des Peuls, n’hésitant pas à les mutiler. Face à ces crimes, soumis à une propagande efficace, la terreur s’installe de plus belle chez eux. C’est dans ce contexte que les meurtres de masse actuels ont lieu. De nombreuses localités peules sont complètement incendiées, leurs habitants exécutés. Et, finalement, l’effroyable carnage d’Ogossagou arrive. Dans ce village, le 23 mars 2019, la violence atteint son paroxysme : des enfants, des femmes enceintes, des personnes âgées – toute personne ayant pu être attrapée par les assaillants – sont exécutés. Certains sont brûlés vifs. D’autres sont égorgés. Les images du massacre circulent, et font prendre enfin conscience aux Maliens et à l’opinion internationale à quel point les violences actuelles vont bien au-delà de conflits intercommunautaires. Il est devenu aujourd’hui évident qu’une idéologie de nettoyage ethnique meut les milices coupables de ces exactions.Dougoukolo Alpha Oumar Ba-Konaré est chargé de cours à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco).

![]()

Quelle est votre réaction ?